Ripensando a luglio mi rendo conto che la perdita di Anna, mia cugina, ha potuto molto sul desiderio di avere un bambino; anche la morte deve avere un significato, non esclusivamente negativo. Innesta reazioni, è una provocazione, feroce, che spinge, a suo modo, a reagire.

Anna è nata spensierata e ribelle; a quattordici anni ha cominciato a bucarsi; disgraziatamente, anziché fare come i tossici “per bene” (che si fanno solo al sabato sera e di nascosto), lei abbandonò proprio la strada di casa, vivendo quella che considerava solo un’esperienza fino in fondo. Portava le unghie lunghe e colorate, aveva un accento spaventoso, ma aveva conservato il portamento regale di chi, da piccola, riceveva il biberon da un minuscolo piatto d’argento.

Anna era stata “salvata” cinque anni dopo, a vent’anni, da un coraggioso fratello maggiore che l’aveva ricondotta, inizialmente con la forza, nel mondo dei “sani”. Era diventata talmente normale che la trovavo perfino noiosa; del passato non si parlava mai perché lei l’aveva spazzato via, tuffandosi un giorno in una fontana, sotto gli occhi allibiti di chi le stava intorno. Io adoravo questa sorellina ritrovata, la chiamavo la mia metà pazza, anche se era diventata bacchettona e perbenista (allora non approvava che vivessi, a vent’anni, con un uomo di quindici più vecchio di me).

Tre anni dopo è cominciato l’orrore. Due gli avvertimenti: aveva lasciato senza apparente motivo il ragazzo al quale era legata da anni e non aveva partecipato al mio matrimonio per colpa di un’influenza. Poco dopo seppi che era ricoverata per una broncopolmonite. La distanza tra le nostre città, il silenzio dei suoi, la mia incapacità di essere invadente, il terrore di una conferma mi hanno dilaniato i nervi fino a quando mi ha chiamato lei, prima dell’estate. Faceva finta di niente, si è parlato delle solite cose, con il tono scanzonato di sempre, come se fossimo ancora piccole. Ho scoperto dopo che in due anni è stata ricoverata sei volte per la broncopolmonite ed ha avuto un’operazione alla gamba (che nessun chirurgo le voleva fare). Con una forza sovrumana, la sua, ha superato tutto e ripresentava regolarmente, finita la convalescenza, bella, piena, i capelli d’oro, lunghissimi. E’ venuta perfino a Milano a trovarmi per natale. L’argomento era ancora tabù ma lei era cambiata: capricciosa, chiamava in continuazione sua madre, faticava a fare le scale.

In primavera è arrivata la prima lettera; faceva di tutto per sembrare una di quelle interminabili che ci scrivevamo da ragazzine, però lo spettro qua e là compariva. “Il passato è passato, ho pagato, pago ancora, spero che non pagherò per sempre”; e ancora: “un giorno ti arriverà una lettera che ti farà piangere e mi dispiace, ma dobbiamo essere sincere come da ragazzine”.

La lettera non è mai arrivata, ha preferito dirmelo per telefono lasciandomi prima un messaggio in segreteria, “ho una brutta malattia, fanno la pubblicità in televisione, con una musica terribile”. La conferma: spaventosa. Come la sua voce, chiusa nella segreteria telefonica, piena di paura. L’ho chiamata subito. Ho sentito che preferiva sdrammatizzare e così le ho detto una serie di banalità cui non avrebbe creduto neanche un bambino.

Ma davvero pensavo che ce la facesse.

Sono andata a trovarla in maggio. Era di nuovo in ospedale, magra, con i capelli, corti e senza luce, ma gli occhi identici a sempre. Non riuscivamo a guardarci in silenzio, non siamo mai rimaste sole, quando l’ho salutata mi sono voltata indietro, non lo faccio mai. Dopo il suo ventiseiesimo compleanno è cominciata l’agonia. Di nuovo i telefoni sigillati, il muro intorno, che ho rispettato fino alla fine. Due mesi dopo un minuscolo cuore batteva dentro di me.

© Ludovica Amat, riproduzione vietata

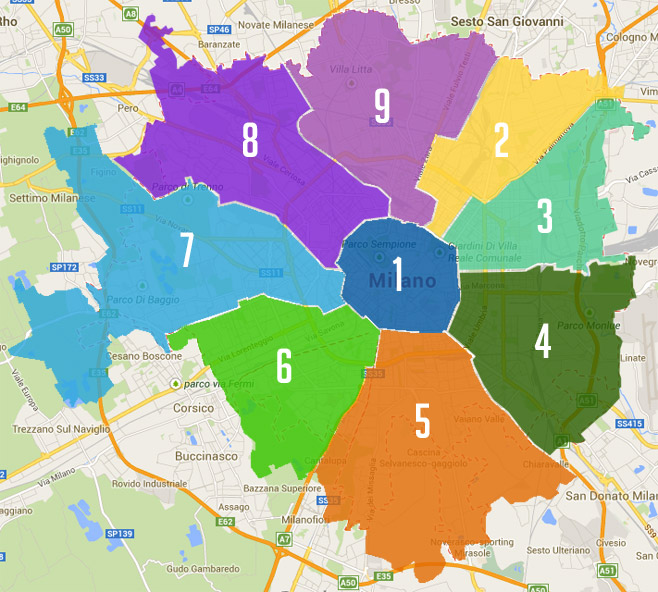

QUARTIERI TRANQUILLI

QUARTIERI TRANQUILLI

QUI LINA

QUI LINA

@LINASOTIS

@LINASOTIS I TWEET di QT

I TWEET di QT